日本看護協会(日看協)の勝又浜子専務理事は6月18日の記者会見で、ナース・プラクティショナー(NP)制度の創設に向けて「今年度がかなり大きなチャンス。日本看護協会としてはこれを進めていかなければいけないと考えている」と意欲を見せた。【新井裕充】

会見で勝又専務理事は、2019年度の重点事業を説明する中で「NP教育課程修了者の活動の実績や効果に関するエビデンス構築に向けた取り組みを行っていきたい。関係者との合意形成に向けた取り組みとして、特別委員会でナース・プラクティショナーに必要な教育内容の検討などを行っていきたい」と語った。

勝又専務理事の説明は、以下のとおり。

.

Contents

2040年に向け、どのように看護の力を発揮していくか

専務理事 勝又浜子氏

それでは、日本看護協会の重点政策、重点事業の概要につきまして、私のほうから一括してご説明をさせていただきたいと思います。

資料でございますけれども、「資料3」をご参照いただきたいと思います。

少子・超高齢社会の人口、疾病構造の変化に対応するために、病床の機能分化とか連携、それから地域包括ケアシステムの構築や医療従事者の勤務環境の改善などが推進されております。

そして看護職は、あらゆる場、あらゆる人に対して良質な看護の提供が求められているところです。

このような中で、日本看護協会におきましては、2019年度、先ほど会長からもお話がありましたように、昨年度同様の重点政策をやっていきたいと考えております。

1点目が、看護基礎教育制度改革の推進

2点目が、地域包括ケアにおける看護提供体制の構築

3点目が、看護職の働き方改革の推進

4点目が、看護師の役割拡大の推進と人材育成

ということで、4本を掲げて、これらの政策実現のために具体的な重点事業を11項目挙げて、活動をしてまいりたいと考えております。

重点事業

1-1 看護師基礎教育の4年制化の推進

1-2 准看護師制度の課題解決に向けた取組み2-1 地域包括ケアの実現を支える看護機能連携システムの構築

2-2 訪問看護師倍増対策の推進

2-3 母子のための安心・安全な地域包括ケアシステムの構築

2-4 地域包括ケアを担う人材の確保3-1 看護職のき方改革モデルの構築

3-2 地域に必要な看護職確保の推進に向けたナースセンター機能の強化・拡大4-1 新たな認定看護師制度の推進

4-2 特定行為に係る看護師の研修制度の活用の推進

4-3 ナース・プラクティショナー(仮称)制度の構築

.

重点事業とは別に、でございますけれども、プロジェクトなどを活用いたしまして取り組む事業として3本、挙げております。

1つは、先ほど申し上げましたように、本会の清瀬にある看護研修学校の建て替えを見据えまして、本会の継続教育体系の再編等について検討をしたいと考えております。

2つ目は、非常に災害が各地で起こっております。災害時の看護支援活動の強化のための特別委員会を立ち上げまして、その中で支援ナースの在り方等について検討をしていきたいと考えております。

3つめは、看護政策を推進するための組織基盤の強化にも、引き続き、取り組みを進めていきたいと考えております。

そして、うしろ(のボード)にもございますように、2020年はナイチンゲールの生誕200年、それから看護の日の制定30周年、さらにエピソードの10周年という私どもにとっては大切な年になっています。

その際に、全世界的に取り組みが進められております「ナーシングナウ」のキャンペーンを行っていきたいということと、

さらに団塊ジュニアが65歳になり始めまして、大都市部の75歳以上がピークに達する2040年を、これからどのように看護の力を発揮して、やっていかなければならないのかというようなことについても、検討に着手をしていきたいというように考えております。

.

看護師基礎教育の4年制化の推進

それでは、2ページ目から各11本の事業についてご説明をさせていただきます。

まず2ページをご覧いただきたいと思います。

継続して行っております「1-1:看護師基礎教育の4年制化の推進」ということでございます。

厚労省で(看護基礎教育)検討会が(2018年4月12日から)始まっておりますけれども、

そのカリキュラムの検討会の中では、新たな社会のニーズに対応するために、「卒業時の到達度を上げること」については賛同が得られておりまして、

現在、「単位数をどれだけにするのか」ということが、この秋に向けて議論されるというように思いますけれども、それらに関しまして、4年制化に向けて、単位増について発言をしてまいりたいというように考えております。

さらに、この機運を高めるために、昨年から引き続き行っております「看護師基礎教育を考える会を、今年度は北海道、愛知県、岡山県、大分県、この4カ所で実施をするということを考えております。

そして、「教育体制の充実に向けた取組み」というところでは、各都道府県ごとに看護基礎教育を推進する体制というものを考えていかないといけませんので、そういった整備についていろいろ議論をしていきたいというように考えております。

.

准看護師制度の課題解決に向けた取組み

3ページ目が、「1-2:准看護師制度の課題解決に向けた取組み」でございます。

従来より取り組んでまいりました准看護師養成所の新設阻止、そして看護師養成所への転換促進と、就業する准看護師への支援に加えまして、

2017年度から、看護師と准看護師の業の違いを踏まえて、安全な医療・看護提供に向けた課題解決の取り組みに着手いたしまして、

2017年度は本会方針を検討いたしまして、2018年度は「看護チームにおける看護師・准看護師及び看護補助者の業務のあり方に関するガイドライン及び活動ガイド」の作成を行ったところでございます。

2019年度はこのガイドラインの普及・啓発に努めてまいりたいと考えております。

.

地域包括ケアの実現を支える看護機能連携システムの構築

4ページ目が、「2-1:地域包括ケアの実現を支える看護機能連携システムの構築」でございます。

地域包括ケアの構築推進は市町村の責務でありまして、医療機関や訪問看護ステーション、県、あるいは県の保健所、職能団体と、市町村保健師等の連携が不可欠でございますけれども、

現状はなかなか十分とはいえないというような状況になっております。

今後は、病院あるいは訪問看護ステーション、介護の施設、それから市町村に勤務する保健師、そういった方たちが連携をしっかりするということが必要でございますので、

現状の実態を把握をいたしまして、実効性のある看護職連携モデルのシステム案を作成して、実現に向けた課題を整理し、解決策を検討してまいりたいというように考えております。

そして2点目といたしまして、看多機(看護小規模多機能型居宅介護)でございますけれども、この看多機を拠点といたしまして地域共生事業案の策定をしていきたいというように考えていますのと、

もう1つは、地域共生拠点試行の事業の実施ということで、両方ともですね、モデルをつくりまして、やっていきたいというように考えております。

.

訪問看護師倍増対策の推進

そして、5ページ目でございます。

「訪問看護師倍増対策の推進」でございます。現在、訪問看護ステーションで働く看護師は約5万人という状況でございますが、

厚労省の(看護職員)需給分科会の中で、訪問看護師が2025年までに12万人の訪問看護師が必要だという推計が出されたところでございます。

倍、2025年までに確保しなければならないというような状況でございますので、都道府県におきましてステーションの人材確保や、それから業務効率化支援策等の機能を有する「訪問看護総合推進支援センター」というものを各都道府県に設置をいたしまして、

こういった訪問看護ステーションの支援を行うということについて検討をしてまいりたいというように考えております。

さらには、在宅施設等における看護監理者の育成や、そしてもう1つは訪問看護にかかる関係団体との連携強化というところでは、本年の12月6日でございますけれども、パシフィコ横浜の国立大ホールで「日本看護サミット2019」を開催をしたいと考えておりまして、

今年度につきましては日本訪問看護財団と共にやっていきたいということで、3,200人規模の訪問看護ステーションの方だけでなく病院の方々にも集まっていただきまして、サミットの中でいろいろ意見交換をさせていただきたいと考えております。

.

母子のための安心・安全な地域包括ケアシステムの構築

次のページ、6ページでございます。「2-3:母子のための安心・安全な地域包括ケアシステムの構築」でございます。

1点目は、出産環境の体制整備ということで、「母子のための地域包括ケア病棟」、これは仮称でございますけれども、この地域包括ケア病棟、下のほうに点線で枠を囲っておりますけれども、これが地域包括ケア病棟の中身です。

助産師が妊産婦と新生児に集中してケアができる体制の整備と、妊娠・出産・育児期における継続した切れ目のない助産ケアの提供の実現を目指して、妊娠・分娩・産褥期における一般的なケアの提供と、社会的ハイリスクがある場合の母子の生活復帰支援の機能を有するような病棟

というように位置づけておりますけれども、

こういったことをモデル試行してやっていきたいというように考えております。

もう1つは、各地で医療的ケアが必要な子どもたちが生活をされております。そういった人たちのために看護は何ができるのかということについて議論をしていきたいと考えております。

.

地域包括ケアを担う人材の確保

7ページ目が、「2-4:地域包括ケアを担う人材の確保」というところでございます。

2018年度、保健師の人材確保・定着策について工夫している自治体にヒアリングを行いまして分析をし、保健師の人材確保モデル案を開発をいたしました。

2019年度はモデル案の試行を通して、精錬を図りながら広く普及してまいりたいというように考えております。

もう1つ、2点目は、地域において複雑多重問題を抱えた人々が生活をされております。こういった方々に対する対応のためにガイドラインを作成いたしまして、そして実際にこのガイドラインを使って事例検討を行うという試行をするということでございます。

これまでは保健師だけが1カ所に集まって事例検討をやっていたのですけれども、4職能が一緒になって複雑多重問題を抱えた家族に対してどのように支援していくのかということについて検討をしてまいりたいと考えております。

.

看護職の働き方改革モデルの構築

8ページ目です。ここからは「看護職の働き方改革」でございます。

3-1は「看護職の働き方改革モデルの構築」というところでございます。

2018年度は、働き方改革法が成立いたしましたし、

それから過労死の大綱(「過労死等の防止のための対策に関する大綱」2018年7月24日閣議決定)には、看護職など夜勤対応を行う医療従事者の負担軽減のための勤務間インターバル確保の検討などが明記されたところでございます。

看護現場でも、就業看護職の平均年齢が43歳という状況になっております。

そして、夜勤ができないような方たちもございまして、夜勤要員の不足が深刻化してきておるところでございますので、早急に働き方改革を進める必要がございます。

なので、2019年度は看護職の労働実態調査を大々的に行います。病院だけでなく、診療所、それから介護の施設等も含めて実態調査を行いまして、

そのデータを基にいたしまして、将来にわたり持続可能な看護提供体制の構築と、新人からプラチナナースまで、(中略) プラチナナースは60歳、定年退職後の看護師というように位置づけておりますけれども、この方たちの活用に関して、さまざま議論をしてまいりたいというように考えているところでございます。

もう1つは、ICTとかAIの利活用等が看護業務の効率化や働き方に影響すると考えまして、先駆的な取り組みを行っている医療機関等から情報収集を行い、横展開をしていきたいと考えております。

.

ナースセンターの機能拡大の検討が必要

9ページ目が「地域に必要な看護職確保の推進に向けたナースセンター機能の強化・拡大」ということでございます。

多様化する地域の医療・介護ニーズに応じた看護職を確保するためのモデル事業を4つの都道府県で行いたいというように考えております。

もう1つは、ナースセンターの機能拡大の検討が必要でございまして、職業紹介のあり方に関する検討や、キャリア支援機能の強化に関する検討などを行ってまいりたいと考えております。

3点目は「看護職の多様なキャリア支援」ということで、そのキャリア支援ができる人材の育成といたしまして、都道府県ナースセンター相談員研修でキャリアコンサルティング技術研修等を実施してまいりたいと考えております。

.

新たな認定看護師制度の推進

10ページ目でございます。

看護職の役割拡大の推進と人材育成のところで、「4-1:新たな認定看護師制度の推進」でございます。

日本看護協会は、2018年度は2017年度から検討してまいりました「認定看護師制度設計案」および「(認定看護)分野の再編案」を公表いたしました。意見募集を経て、そして決定をしてまいったところでございます。

2019年度は、2020年からの新たな認定看護師教育開始に向けて、eラーニングコンテンツの制作を今年度行いたいと考えております。また、教育ツールの開発など、教育基盤整備を行うことを予定しております。

また、新たな制度設計および分野再編について広く周知を図りつつ、現行の認定看護師教育機関および認定看護師の新たな制度への移行に向けた支援を推進してまいりたいというように考えております。

現状、2万人いる認定看護師の方々に特定行為の研修を付加して、「新しい認定看護師」ということをやっていくのと、

もう1つは、新たな、特定行為研修を含みました新たな認定看護師を育てていくという、そういったことを2020年からやってまいりますので、

両方並行して2020年から行っているものについても、eラーニングコンテンツを作成いたしまして、一緒にやっていきたいというように考えております。

.

特定行為に係る看護師の研修制度の活用の推進

11ページでございます。「特定行為に係る看護師の研修制度の活用の推進」でございます。

特定行為研修は、制度施行から3年が経過いたしました。全国113カ所、そして就労者も約1,205名というような状況になっております。

看護管理者等の制度に対する理解は促進されているのですけれども、研修修了者がどのように役割を発揮できるかや、必要な体制整備などの具体的イメージが非常につきにくく、研修事項に結びついていないことなどが課題として挙げられてきているところでございますので、

そういった特定行為の研修を受けた方々がどのように活躍をされているのかというような事例を収集し、そして周知を図っていきたい。

それから、「(看護師)特定行為研修指導者講習会」を実施したり、あるいはフォローアップの研修を実施していきたいと考えております。

.

ナース・プラクティショナー(仮称)制度の構築

最後、12ページでございます。会長からもお話がありましたように、「4-3:ナース・プラクティショナー(仮称)制度の構築」でございます。

2015年から諸外国の状況とか、わが国におけるニーズについて情報収集を行ってまいりました。

さらに2017年度は、関係団体や関係者から成る特別委員会を設置いたしまして、制度創設に向けてニーズや課題の整備を行い、2018年にはNP教育課程修了者の活動効果や成果のエビデンス構築や、役割等の検討を行ってきたところでございます。

2019年度は、1つは、NP教育課程修了者の活動の実績や、効果に関するエビデンス構築に向けた取り組みを行っていきたいと考えておりますし、

関係者との合意形成に向けた取り組みというところでは、特別委員会におきまして、ナース・プラクティショナーに必要な教育の内容の検討等々を行ってまいりたいと考えております。

医師の働き方改革の検討会の報告書の中にも、

さらなるタスクシフティングの推進に向けて現行の資格制度を前提としたものに加え、将来的にはいわゆるナース・プラクティショナーなど、従来の役割分担を変えていく制度的な対応というものを検討していくべきという意見もあった。

というようなことが報告書の中にも記載をされているところでございます。

【医師の働き方改革に関する検討会 報告書(2018年3月28日)P7】

また、更なるタスク・シフティングの推進に向けて、現行の資格制度を前提としたものに加え、将来的にはいわゆるナース・プラクティショナー(NP)など、従来の役割分担を変えていく制度的対応を検討していくべきとの指摘があった。一方で、更なるタスク・シフティングの推進は重要であり、そのためには、まずは現行の資格の下での各職種の役割分担をどのようにしていくかについて、さらに検討を進めるべきとの指摘もあった。いずれにせよ現行制度の下でのタスク・シフティングを最大限推進しつつ、看護師が医師の直接的な指示なく対応できるなど、多くの医療専門職種それぞれが自らの能力を活かし、より能動的に対応できる仕組みを整えることは重要であり、そのための議論を引き続き確実に深めていくことが必要である。

今年度がかなり大きなチャンスといいますか、日本看護協会としてはこれを進めていかないといけないというように考えておりますので、

そういったあたりで、ナース・プラクティショナーについては検討を進めてまいりたいというように考えております。これが重点政策・重点事業の一括のご説明でございます。

続きまして、「Nursing nowキャンペーン」について、荒木(暁子)常任理事よりご説明をいたします。

.

.

「Nursing nowキャンペーン」について

常任理事 荒木暁子氏

よろしくお願いいたします。資料はPowerPointの「資料4」になります。皆さんのお手元にはこのような缶バッジが一緒に配布させていただいているかと思います。「Nursing now」のキャンペーンについてご紹介いたします。

.

.

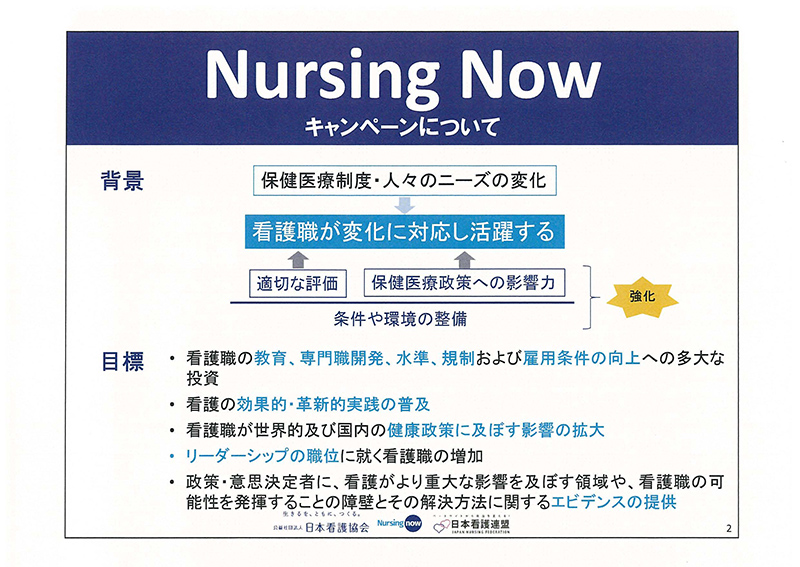

「Nursing now」は、看護職が持つ可能性を最大限に発揮して、看護職が健康課題に積極的に取り組み、人々の健康の向上に貢献するために行動するというキャンペーンでございます。

.

.

もともと、英国の議員連盟が活動をスタートさせており、WHO(世界保健機関)やICN(国際看護師協会)が賛同して世界的に広まっております。

英国に事務所を置きまして、フローレンス・ナイチンゲールの生誕200年となります2020年末までを展開の期間としております。

2021年度以降は、ICNが本キャンペーンを引き継いでいくというように見込まれています。

.

.

世界では、保健医療制度や人々の健康のニーズが大きく変化しており、看護職はこの変化への対応が求められているところです。

わが国でも、少子超高齢化による人口や疾病構造の変化を見据えて、医療、ケア、生活が一体化した地域包括ケアシステムへの変換が進められています。

わが国でも、少子超高齢化による人口や疾病構造の変化を見据えて、医療、ケア、生活が一体化した地域包括ケアシステムへの変換が進められています。

このような中で、看護職もこの変化への対応や変革が求められております。

本キャンペーンのきっかけとなりましたイギリスの議員連盟による「Triple Impact」という報告書がございます。こちらの報告書の中では、看護職が発展するということが国連の掲げる持続可能な開発目標、SDGsである、人々の健康、ジェンダーの平等、経済発展、この3つに直接的に貢献するというふうに結論づけています。

看護にとってまさに変革と向上の布石を打つものであり、この流れをくむ本キャンペーンにも大変大きな関心と期待が寄せられています。

看護職が変化に対応していっそう活躍するには、適切に評価され、そして保健医療政策に影響を及ぼすということが重要となってきます。

そのためには、さまざまな条件や環境を整えることが必要となります。そこで、「Nursing now」では、この2枚目のスライドの下のほうにありますように、目標としてこの5つ、看護への投資の拡大や、効果的・革新的な看護実践の普及、また、保健医療政策への看護職の関与等の目標を挙げております。

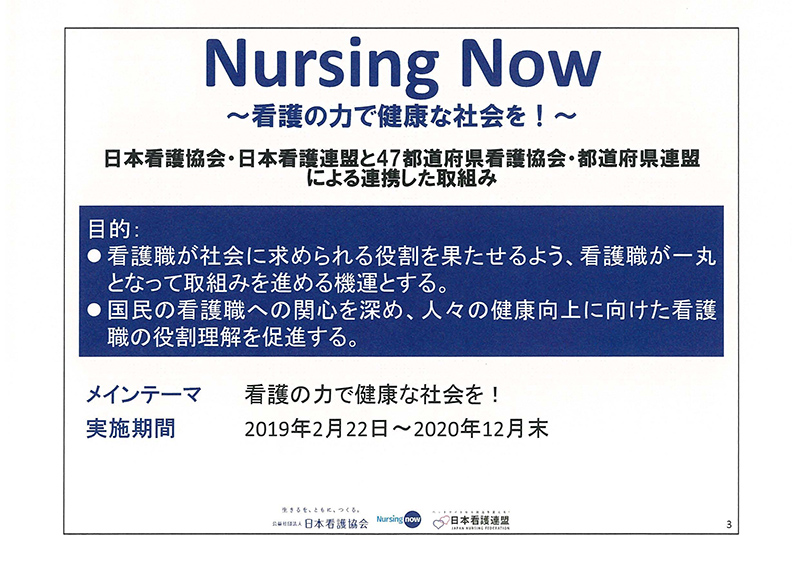

3枚目のスライドにいきますが、日本看護協会では、先ほど勝又専務よりもご説明したとおり、社会や保健医療制度が変化する中で直面する課題に対して4つの重点政策を挙げて取り組んでおります。

.

.

「Nursing now」キャンペーンが掲げる趣旨・目的は、まさに私たちの取り組みや目指す方向性に合致するものとなっております。

そこで、日本看護協会と日本看護連盟は、2019年2月から2020年末まで「Nursing now」キャンペーンに取り組みます。

「看護の力で健康な社会を!」

これをメインテーマに挙げ、

「看護職が社会に求められる役割を果たせるよう、一丸となって取組みを進める機運とする」、また、ともに、

「国民の看護職への関心を深め、人々の健康向上に向けた看護職の役割理解を促進する」

ということを目的にしております。

PowerPointのほうに写真がございますが、こちらは5月の11日に国内での取り組みを広めるために、本会と日本看護連盟を含め、30の看護関係団体が参加する、「Nursing nowキャンペーン実行委員会」、これを厚生労働省と協力して発足した時のものでございます。本実行委員会は13の団体からのご講演もいただいております。

.

.

日本看護協会、日本看護連盟は連携して、「Nursing nowキャンペーン」に取り組んでまいります。

関連団体、企業の皆さまにもご賛同いただきながらキャンペーンを盛り上げ、看護の可能性を広げるということで、地域・社会にいっそう貢献していく所存です。

.

.

総会のところでも、会長から「Nursing now」という力強い微笑みとともにこのスローガンが語られ、そして、いろいろな、そこに参加しているナースたちの中でも合言葉のように総会の中で語られていたというふうに思っています。

どうぞ、今後ともご支援・ご協力のほど、よろしくお願いいたします。

.

専務理事 勝又浜子氏

ありがとうございました。以上がこちらからのご説明になります。それでは、質疑応答に移ってまいりたいと思います。

(後略)

-185x130.jpg)

【速記録】_ページ_01-のコピー.jpg)

【速記録】_ページ_01-のコピー.jpg)

【速記録】_ページ_01-のコピー.jpg)

_2023年8月2日の総会-1-190x190.jpg)

_2023年6月21日の中医協総会-190x190.jpg)

_2022年8月3日の中医協総会-190x190.jpg)

-190x190.jpg)

_20190807_中医協材料ヒアリング-300x300.jpg)